肥胖症作为全球公共卫生危机,其病理机制与能量摄入失衡密切相关。世界卫生组织预测,至2035年全球超重/肥胖人口将突破40亿。传统药物疗法(如GLP-1受体激动剂)虽有效,但存在成本高昂、注射依赖及胃肠道副作用等局限。在此背景下,植物源蛋白水解物及其活性肽因其天然来源、多靶点调控和可持续性优势,成为抗肥胖研究的新焦点。近日,湖南农业大学王征教授、杨华教授团队在国际知名学术期刊《Trends in Food Science & Technology》(影响因子15.1)上发表了一篇题为 “Role of Plant-Derived Protein Hydrolysates and Peptides in Appetite Regulation”的综述文章。这篇论文系统解析植物肽调控食欲的分子机制及转化潜力。讨论了下丘脑控制食欲的基本途径,强调了植物源蛋白水解物和肽在食欲调节中的重要作用。目的是提供植物来源的这些生物活性化合物如何调节食欲的全面和最新概述。

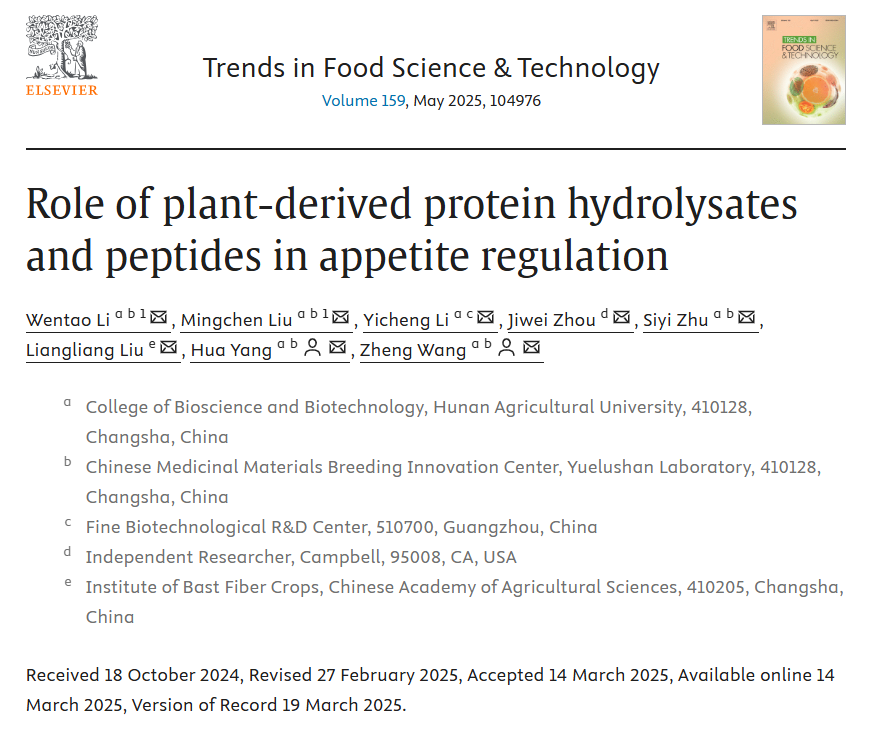

下丘脑是调节饥饿和饱腹感的中枢,其中弧束核(ARC)包含两组关键神经元:POMC/CART神经元和AgRP/NPY神经元,它们分别具有抑制和刺激食欲的作用。这些神经元通过响应肥胖相关信号,调节食欲和能量平衡。

图 1. 中枢黑皮质素系统

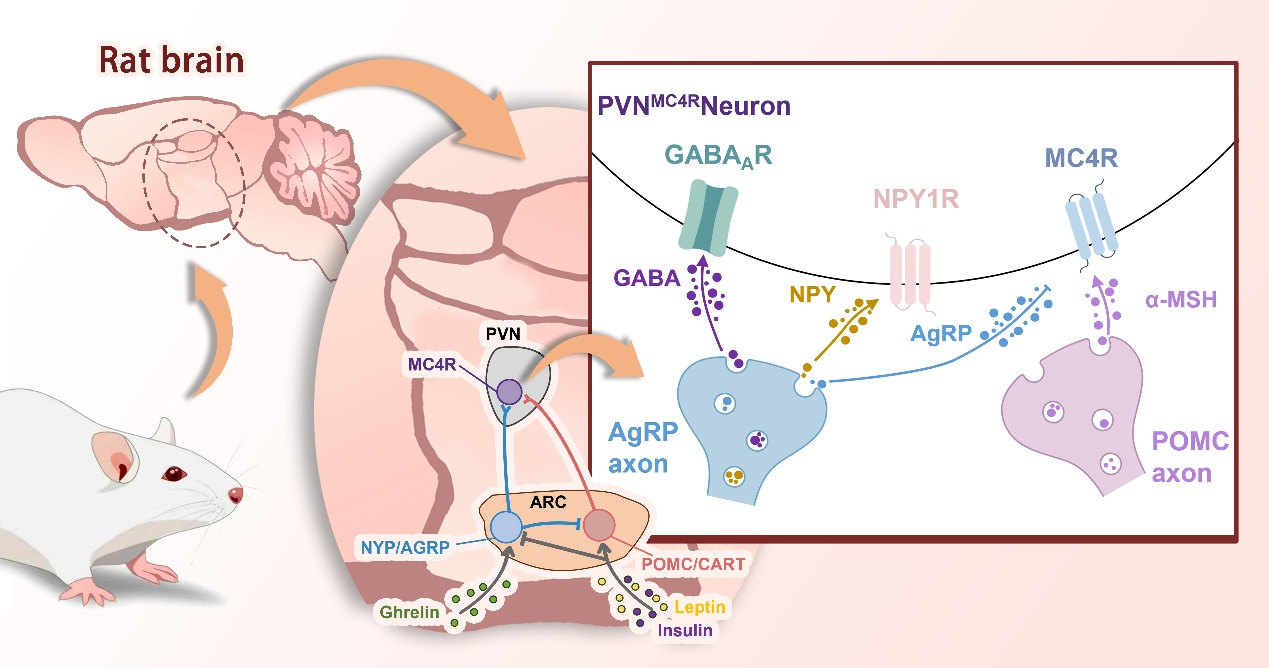

摄食过程受到胃肠道运动、化学物质和肝脏相关神经信号以及肠内分泌细胞释放的 GLP-1、CCK 和 PYY 等饱腹感诱导激素的影响,这些激素与 NTS 相互作用以触发饱腹感。前脑中的黑皮质素系统和后脑中的神经元中继系统(尤其是 NTS)之间的相互作用在调节饱腹感相关反应和维持能量稳态方面起着关键作用。

图 2. 调节饮食行为的主要途径示意图

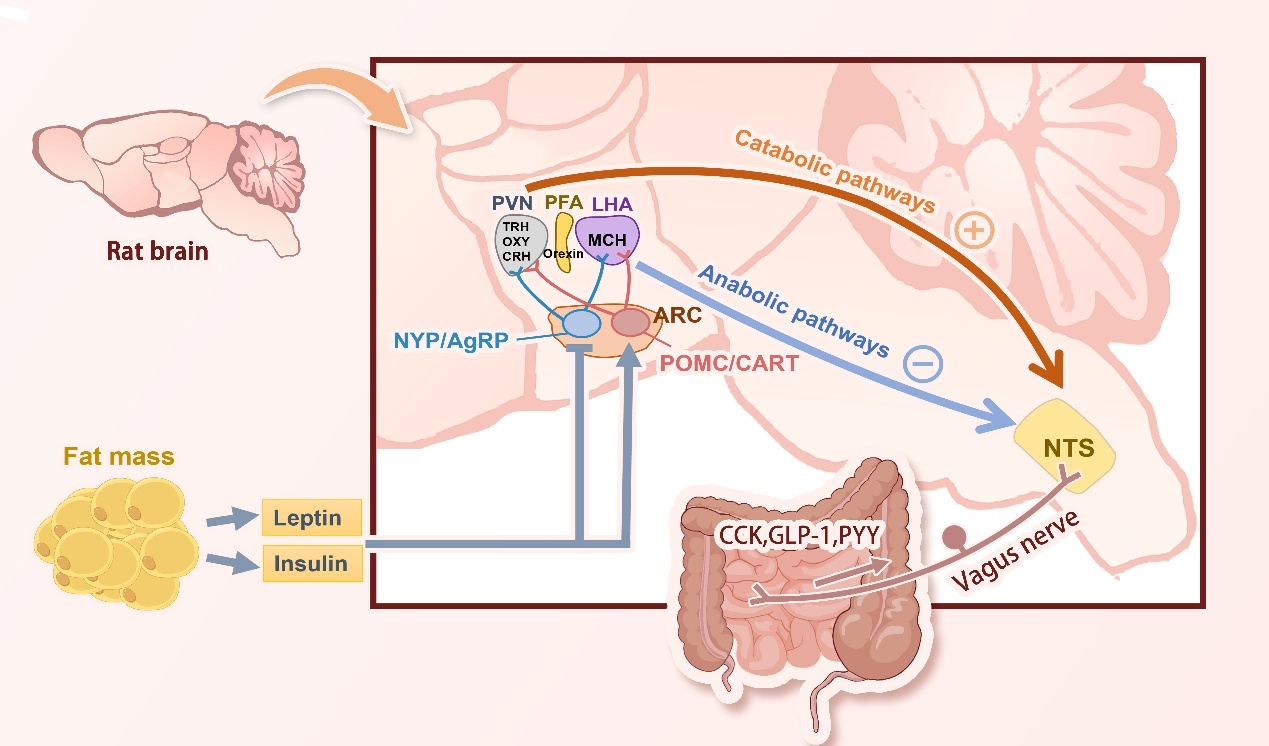

蛋白质是生命的基础,而植物蛋白水解后产生的小分子肽(2-20个氨基酸组成)被发现具有独特的生物活性。它们不仅能像普通蛋白质一样提供营养,还能通过肠道与大脑的复杂信号网络,直接影响我们的饥饿感和饱腹感。大豆、荞麦等植物肽能直接刺激肠道分泌CCK,延缓胃排空,让人更快感到饱足。玉米、大麦等植物肽通过抑制DPP-IV酶(分解GLP-1的“破坏者”),延长GLP-1的作用时间,从而减少食欲。豌豆、火麻蛋白等能够显著提升PYY水平,帮助长期控制进食欲望。部分植物肽(如小麦、大米肽)能模拟ghrelin的作用,但研究也发现,某些肽甚至能增强ghrelin受体的敏感性,尤其对老年人群的食欲恢复有潜在价值。植物肽还可促进益生菌(如乳酸菌、双歧杆菌)生长,增加短链脂肪酸(SCFAs)等代谢物,间接抑制食欲相关神经元的活动。

图 3. 胃饥饿素促进食欲的途径

植物来源的蛋白质水解物和肽已被证明能够调节关键肠道激素的分泌和信号传导,这反过来又通过迷走神经影响食欲。这种调节在体重管理和预防与肥胖相关的慢性疾病方面具有广阔的应用前景。虽然复杂的分子机制、高生产成本、低生物利用度、不稳定性、监管障碍和临床转化数据不足等挑战仍然存在,但与动物和微生物群衍生的肽相比,植物源肽因其卓越的可持续性而脱颖而出。未来的研究应优先考虑优化生产工艺、提高稳定性和安全性,并执行严格的临床试验以确定其治疗效果。通过不断创新,植物源肽具有巨大潜力,可以成为功能性食品和治疗干预不可或缺的组成部分,为解决食品和医疗保健行业的肥胖预防和治疗问题提供新颖且极具前景的解决方案。

全文链接:https://authors.elsevier.com/a/1knyM3I9F4Yu2e

| 点击下载文件: |